前回の記事では子供を生む・生まないに関してのカントの立場について話をしました。

カント倫理学の建てつけから言えば、どちらかの行為が正しいということにはなりません。行為そのものではなく、行為の動機に倫理的試金石を認めるためです。要は、非利己的な善意志からの行為であれば、それは倫理的に善なのです。

子供を生むことを道徳法則に適った行為と見なすことはイメージするのにそれほど難しくないと思います。今の日本は少子化によって、さまざまな弊害が出ています。心理的な諦念の感、それによる景気への悪影響、国際的競争力や影響力の低下、高齢者が厚遇され現役世代や若者が冷遇される世代間格差、過疎化などなど、「諸悪の根源」と言っても過言ではありません。その流れを食い止めることが道徳法則たりうるという立場は直観的に受け入れやすいと思います。

他方で、子供を生まないことが道徳法則になるという理屈はイメージしにくいかもしれません。しかし、そのような立場の人々がいるのです。今回は、そのようにして「子供は生むべきでない」と訴える、「反出生主義」(Antinatalism)と言われる立場の人の主張を見ていきたいと思います。

反出生主義とは

反出生主義という立場の歴史は意外と古く、すでに古代仏教に見ることができます。また、その影響を受けたショーペンハウアーなどは、彼のペシミズムにもとづいて、反出生主義者の哲学を説いています。そして、現役でもっとも知名度がある論者は南アフリカのデイビット・ベネターであると思います。

日本でもすでに彼の翻訳本が出ています。

今回は、私たちと同じ時代に生きるベネターが、どのような論拠から反出生主義を唱えているのかについて見ていきたいと思います。

ベネターの主張

ベネターは以下のような問題提起をしています。

善良な人々は、自分たちの子どもを苦しみから遠ざけることに全力を尽くすものだが、興味深いことに、あらゆる苦しみを子どもに与えない唯一の方法は、そもそも最初から彼らを産まないこと(存在させないこと)であると気付いている人はほとんどいない。(ベネター『生まれてこないほうが良かった』)

簡潔に表現するとベネターは「親は自分の子供が苦しまないように願うのであれば、はじめから生まなければいいだろ」と言っているのです。

この文面からも窺えるように、生が苦しみに満ちていることを拠り所に話を進めるのです。もちろん、「いや、私の人生は(あんたが言うほど)酷いものではない」「私は十分幸せだ」と言う人もいるでしょう。というか、ほとんどの人はそう考え、答えるのではないかと思います。しかし、ベネターは「ポリアンナ効果」を持ち出し、彼らは人生の苦しさを正しく捉えられていないだけであると説明するのです(こんなことを言い出したら、議論は嚙み合わないと思うのですが、この点はとりあえずスルーします)。とにかくベネターにとっては、生が苦痛であるために、それは悪なのであり、避けるべきものなのです。

ここで疑問が生じるかもしれません。

結論としては、ベネターはそうは考えていません。

人生は、存在してしまわないほうが良いと言えるほど悪いかもしれないが、存在し続けるのをやめるほうがよいと言えるほどは悪くはないかもしれないからである。(ベネター『生まれてこないほうが良かった』)

ベネターは「はじめる価値がない」と「続ける価値がない」を明確に区別するのです。一度生まれてしまったらやめる(死ぬ)のにはコストがかかります。死への恐怖や、苦しみであり、周りの人への悲しみであったりといったことです。しかし、まだ生まれていないのであれば何らのコストもかからないと言うのです。ただ、この点に関しても個人的には異論があり、自分たちは子供がほしいのに、または社会的には必要としているのに、子供が生まれないことは、苦しみに結びつくと言えるのではないでしょうか。この点への指摘(批判)が、後の問題提起にも絡んでくるので、ここでは深入りせずに、とりあえずは話を先に進めたいと思います。とにかく、ベネター自身は自殺を推奨するようなことはしないのです。あくまで新しい命を生み出すことに反対なのです。

そして、ここから先がややこしいのですが、ベネターは今すぐにすべての人間が生殖をやめるべきとまでは言わないのです。そんなことをしてしまえば今生きている人々の負担が過剰に増大することになるためです。

あまりに差し迫った絶滅は私たちにとって良くないだろう〔後略〕。(ベネター『生まれてこないほうが良かった』)

もう一度繰り返しますと、ベネターは、理想の状態は人類が滅亡することだとしています。しかも、それは早ければ早いほど良いとしています。しかし、それは今すぐではないと言うのです。

.png)

はい?

ここで疑問

私は本質的な問題だと思うのですが、私が知る限り、彼はこの問いに答えていません。二、三世代を経て絶滅に至る方が、数えきれない程の世代を経るよりもマシという言い方をしている箇所もありますが、「マシ」と言っているだけであり、それが「よい」と言っているわけではありません。

私はここにベネター流の反出生主義の本質的欠陥があると思っています。いくつかのモデルをもとに考えてみたいと思います。

日本は

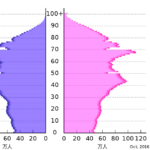

少子高齢化が進む日本の出生率は、2020年時点で1.42です。およそ50年後には人口が3/2、80年後には半分になると予想されています。

興味深いことにベネターは自著において、日本の少子化について言及しているのですが、それに対する価値判断は述べられていません。ベネターが現状の日本の少子化に対して、どのような価値判断を下すにしろ、先に触れたように、日本は歪な世代構成によって現役世代に大きな負担がかかっていることは紛れもない事実です。もし、さらに出生率を下げるべきであるというのであれば、現役世代の負担はさらに重くなることになります。

韓国は

その道を実際に突き進んでいるのが、お隣の韓国です。2020年についに出生率が1を切ってしまいました。0.98です。韓国内の研究機関が、世界中でもっとも早く消滅する可能性の高い国と見なし、韓国人自身が韓国に生まれることを不幸だと考えているような事態に陥っています。

経済は停滞し、失業率は高止まりし、世代間格差は広がるばかりで、若くて有能な人はどんどんと海外に逃げていってしまっています。私の知人にも、未来のない母国に見切りをつけてドイツに暮らしていることを公言する韓国人がいます。

自殺率や精神疾患の率が高い日本、それらの数値が日本よりもさらに高い韓国という構図は、社会的な歪さ(つまり、出生率の低下)が反映していると考えるべきでしょう。もし、「もっと出生率を下げろ」と言うのであれば、必然的に現役世代の負担(苦しみ)はさらに高まることになります。

オーストラリア、ブラジル、デンマークは

そういった現実を真摯に受け止めれば、今生きている人たちが極力苦しまないようにするには、生まれてくる人の数を極端に減らすことは避けるべきなのではないでしょうか。例えば、オーストラリアの出生率は1.74で、ブラジルやデンマークは1.73です。このペースが続けば、人口は徐々に減っていきながらも、現役世代の負担は極端には重くなりません。ちなみにデンマークは、世界幸福度ランキングでよく1位や2位になります。

デンマークは幸福な国のようですが、ベネター先生どう思われますか。ここでも「ポリアンナ効果」を持ち出して、「そんなアンケートあてにならん!」とでも言うのでしょうか。

そこにあるジレンマと課題

ここにはジレンマがあることは認めざるをえないと思います。―—極端に低い出生率を掲げると、現役世代に極端な負担がのしかかることになります。苦痛を取り除くことを第一に掲げたいたことを考えると都合が悪い結論のように見えます。反対に、現役世代に過度な負担をかけないように月並みの出生率を掲げると、何の目新しさもない現状肯定の主張となり、「反出生主義」という看板とも乖離が生じてしまうのです。

反出生主義者を自称する者は、あるべき出生率の具体的な数値を示し、具体的にどのタイミングで人類が絶滅すべきなのか示すべきだと私は思うのですが、実際には先に触れたジレンマに直面してしまい、難しいのでしょう。しかしながら、もしそれができないのであれば「具体性に欠く」「説得力に欠ける」と言われても仕方ないのではないでしょうか。

私にはベネターの言い分を聞いていると、「子供を作ってはいけないんだ!」「でも今すぐにやめろとまでは言っていない」「いや、でもなるべく早く人類は絶滅した方がいいんだ!」「でもでも、負担が増えてしまうから、急速に推し進めることはないんだけどね」「いや、でも・・・」と行ったり来たりしているように見えるのです。

.png)

はっきりしろ